Le Président élu des États-Unis, Donald Trump, semble prêt à initier de nouvelles tensions commerciales internationales, notamment avec la Chine. Le 25 novembre 2024, il a annoncé sur les réseaux sociaux son intention d’imposer des droits de douane supplémentaires de 25 % sur les produits importés du Canada et du Mexique, et de 10 % sur les importations en provenance de Chine. Cette annonce souligne sans doute une orientation protectionniste affirmée, augmentant le risque de perturbations économiques mondiales.

Officiellement, M. Trump justifie ces mesures comme un moyen de limiter l’entrée d’opioïdes, notamment de fentanyl, aux États-Unis. Néanmoins, les véritables motivations restent sujettes à interprétations diverses, visant manifestement à revitaliser l’industrie manufacturière américaine, en incitant des entreprises telles que General Motors à rapatrier leur production aux États-Unis et à protéger l’économie nationale de la concurrence étrangère, surtout chinoise.

Un commerce sous tension

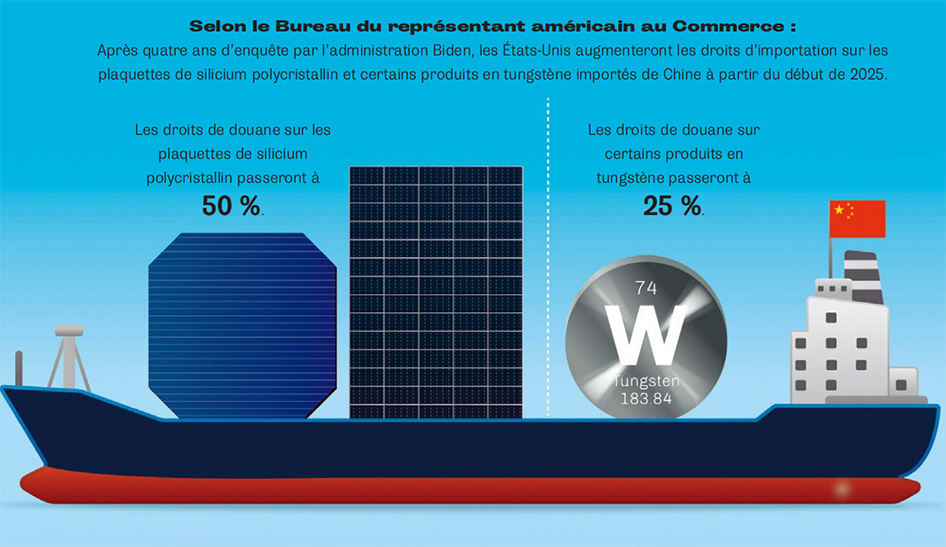

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, débutée en 2018, a marqué profondément les deux nations, influençant leur économie et le commerce mondial.

Durant son premier mandat, M. Trump a instauré des droits de douane élevés sur les produits chinois. Des entreprises technologiques telles que Huawei et TikTok avaient été ciblées, sous couvert de sécurité nationale. Contraintes de réajuster leurs stratégies de chaîne d’approvisionnement mondiale, les multinationales chinoises ont stratégiquement décidé d’investir au Mexique pour exporter vers les États-Unis afin de contourner les droits de douane américains. Cette manœuvre a exacerbé les tensions, conduisant certains parlementaires américains à appeler à imposer des sanctions tarifaires supplémentaires au Mexique pour dissuader toute coopération économique avec la Chine.

Ces droits de douane ont un impact majeur, car ils augmentent les coûts d’importation, favorisent les produits locaux et pénalisent les exportateurs étrangers. Le dollar s’est renforcé, tandis que le peso mexicain et le dollar canadien ont chuté.

En janvier 2020, un accord préliminaire entre les États-Unis et la Chine a offert un répit, mais les enjeux majeurs comme la propriété intellectuelle et les rivalités géopolitiques persistent. Les deux pays restent malgré tout des partenaires commerciaux clés et des piliers de l’économie mondiale.

À l’heure actuelle, le PIB des deux nations pèse un tiers de l’économie mondiale, et le volume de leurs échanges commerciaux bilatéraux, multiplié par plus de 200 depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, représente environ un cinquième du commerce mondial.

Le conflit commercial initié par Donald Trump s’enracine dans la montée économique rapide de la Chine au cours des trois dernières décennies. Tandis que la Chine s’oriente vers un développement accéléré, les États-Unis demeurent la première économie mondiale. Beaucoup anticipent que la Chine pourrait bientôt surpasser les États-Unis en tant que principale puissance économique mondiale, défiant ainsi la suprématie du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. L’émergence des BRICS comme groupe économique influent remet également en question le leadership du G7 dirigé par les États-Unis.

L’économie prise en otage

La guerre commerciale n’a laissé aucun acteur économique indemne. Aux États-Unis, l’application accrue des droits de douane a alourdi les coûts pour les consommateurs et les entreprises, bouleversé les chaînes d’approvisionnement et ralenti la croissance de secteurs clés. Des géants américains tels qu’Apple et Nvidia ont dû naviguer entre l’augmentation des coûts de production et les restrictions sur les ventes de technologies aux entreprises chinoises.

En Chine, les répercussions économiques ont également été majeures. Des entreprises de premier plan comme Huawei, Tencent et BYD ont subi de plein fouet ces mesures, bien que la Chine ait diversifié ses marchés et renforcé sa consommation intérieure en réaction. Les droits de douane imposés par la Chine sur les produits américains, notamment les produits de l’agriculture et de l’élevage tels que le soja, le porc et le coton, ainsi que sur les produits industriels et chimiques, ont modifié les échanges.

Globalement, cette guerre commerciale a reconfiguré les structures commerciales, avantagé certains pays mais perturbé des chaînes d’approvisionnement bien établies. Le 1er décembre 2024, Donald Trump a exacerbé les tensions en menaçant, via les réseaux sociaux, d’imposer un droit de douane de 100 % sur les produits des pays BRICS, à moins qu’ils n’abandonnent leur projet de monnaie concurrente du dollar américain. Mais il convient de noter que le paysage géopolitique a changé. Avec dix membres, les BRICS surpassent désormais le G7 économiquement.

La guerre commerciale pénalise tous les camps, les produits chinois perdant en compétitivité aux États-Unis, et privant les Américains de biens à des prix abordables et de qualité. Cela risque d’augmenter les dépenses, de limiter les choix et de renforcer l’inflation, fragilisant les ménages américains.

Les conséquences d’une guerre commerciale prolongée entre les États-Unis et la Chine seraient désastreuses pour la stabilité de l’économie mondiale. Donald Trump devrait privilégier une approche collaborative, comme celle entre la Chine et les pays africains, pour des relations gagnant-gagnant.

*MAHASHA RAMPEDI est rédacteur en chef d’African Times à Johannesburg